Espresso Europeo - 7 maggio

L’Europa sotto dazio

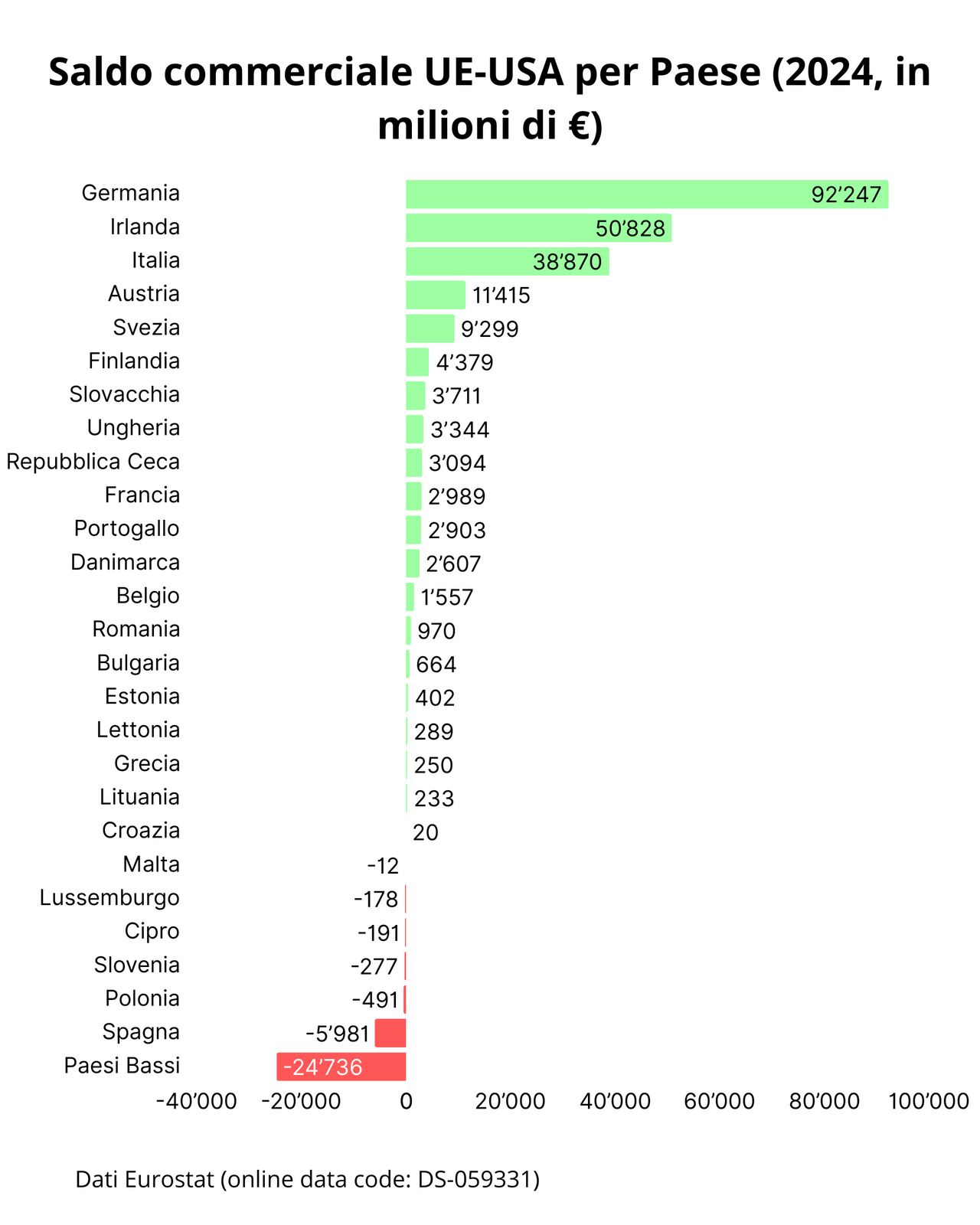

Commercio UE-USA: chi rischia di finire sotto tiro dei dazi di Trump?

Di che cosa parliamo

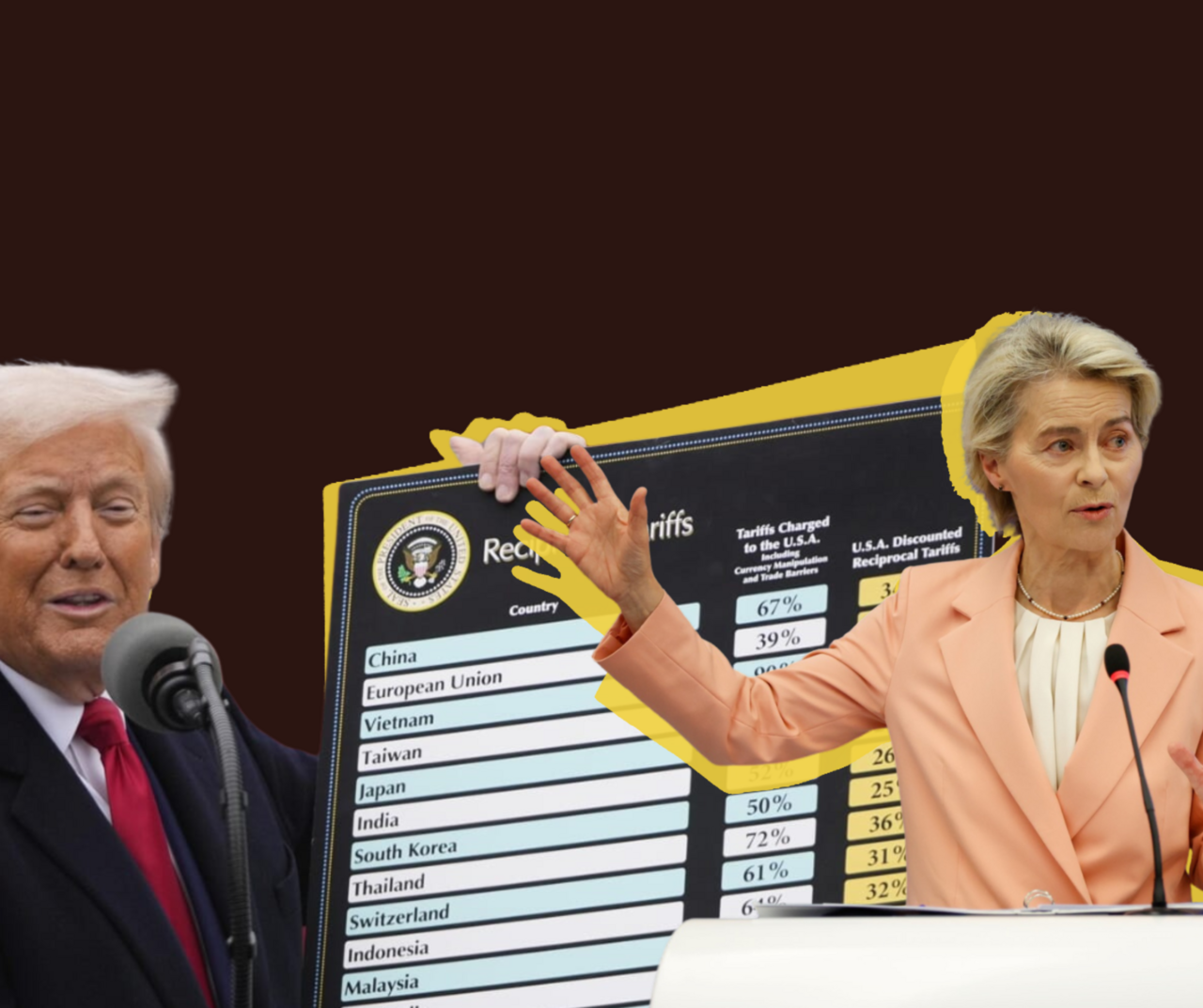

Il 2 aprile 2025 è stato battezzato da Donald Trump il “Liberation Day”, il giorno dell’introduzione di dazi fino al 49% contro circa 60 Paesi, accusati di trarre vantaggio da un commercio “truccato” a favore di partner sleali. I principali bersagli: Cina e Unione Europea. A Pechino sono stati imposti dazi fino al 104%, mentre all’UE è toccata una tariffa del 20%, calcolata con una (discutibile) formula basata sul deficit commerciale.

Il risultato? Mercati in subbuglio, borse in caduta, rendimenti dei titoli USA alle stelle. Il 10 aprile, la Casa Bianca ha fatto parziale marcia indietro. Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni per i dazi “reciproci”, sostituendoli con un’imposta temporanea e uniforme del 10% per tutti i Paesi disposti a negoziare. L’UE ha congelato le proprie contromisure commerciali prontamente predisposte.

La Cina, invece, è rimasta l’obiettivo principale, con dazi saliti al 145%: una mossa chiaramente mirata a piegare economicamente Pechino e costringerla al tavolo delle trattative.

La posta in gioco

1. Mercati in allarme

L’annuncio dei super-dazi ha scosso i mercati globali. Il dollaro continua a perdere valore, mentre l’oro segna nuovi record, rifugio preferito dagli investitori che fuggono dai titoli di Stato americani. Alla base della sfiducia c’è l’assenza di un piano credibile per ridurre deficit e debito: solo nel 2025, il Tesoro USA dovrà emettere nuovi titoli per 2.000 miliardi di dollari e rinnovarne altri per 8.000. Intanto, Trump promette nuovi tagli fiscali, il che rischierebbe di aggravare ulteriormente i conti pubblici.

L’annuncio dei super-dazi ha scosso i mercati globali. Il dollaro continua a perdere valore, mentre l’oro segna nuovi record, rifugio preferito dagli investitori che fuggono dai titoli di Stato americani. Alla base della sfiducia c’è l’assenza di un piano credibile per ridurre deficit e debito: solo nel 2025, il Tesoro USA dovrà emettere nuovi titoli per 2.000 miliardi di dollari e rinnovarne altri per 8.000. Intanto, Trump promette nuovi tagli fiscali, il che rischierebbe di aggravare ulteriormente i conti pubblici.

I mercati temono un intervento politico diretto sulla Federal Reserve. Gli attacchi del Presidente alla banca centrale alimentano il sospetto che Trump voglia orientarne le decisioni, spingendola ad acquistare debito pubblico (monetizzazione), con conseguente rischio di inflazione e svalutazione del dollaro. Dunque, gli investitori preferiscono disinvestire dagli asset americani e rifugiarsi altrove, alimentando una fuga di capitali che colpisce Wall Street e l’economia statunitense.

I dazi colpiscono anche i settori chiave. L’automotive, ad esempio, è danneggiato non solo rispetto alle auto finite, ma all’intera catena produttiva: molte vetture vendute negli USA contengono componenti importati da Canada, Messico, Germania e Giappone. I costi aumentano, e le stesse case automobilistiche americane ne soffrono. Anche l’industria europea rischia: il settore dei macchinari, con oltre 11 miliardi di export verso gli USA, è il più esposto, seguito dai veicoli (quasi 7 miliardi).

2. Un ordine globale in crisi

Ma questa non è solo una crisi commerciale. È una crisi di legittimità dell’intero ordine economico globale. Le aziende non riescono più a pianificare in un contesto così instabile; le catene di approvvigionamento sono sotto pressione; l’UE, che aveva costruito il proprio ruolo sul multilateralismo, oggi si trova senza un solido piano alternativo.

Ma questa non è solo una crisi commerciale. È una crisi di legittimità dell’intero ordine economico globale. Le aziende non riescono più a pianificare in un contesto così instabile; le catene di approvvigionamento sono sotto pressione; l’UE, che aveva costruito il proprio ruolo sul multilateralismo, oggi si trova senza un solido piano alternativo.

Nel frattempo, la Cina – principale bersaglio – ha contrattaccato con dazi del 125% sulle merci americane. Ha inoltre lanciato un appello all’UE e al Regno Unito per unire le forze a difesa del sistema commerciale multilaterale. “Cina e UE devono assumersi la responsabilità di proteggere un’economia mondiale aperta”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Come la vediamo noi

Oltre la difesa dell’esistente: alla ricerca di un nuovo ordine

Le mosse di Trump non sembrano lineari o comunque ispirate a una strategia chiara. È probabile che l’amministrazione statunitense voglia ridisegnare l’architettura del commercio internazionale, secondo il paper pubblicato alcuni mesi fa da Stephen Miran, tra i consulenti del Presidente, portando a una riduzione degli squilibri nella bilancia dei pagamenti che penalizzerebbero gli Stati Uniti e il dollaro. Una teoria in realtà fallace secondo tutte le regole alla base del funzionamento del commercio internazionale, dato che il deficit di cui ‘soffrono’ gli USA ha permesso loro in realtà di vivere per decenni al di sopra delle proprie possibilità finanziando un surplus di consumi.

Le mosse di Trump non sembrano lineari o comunque ispirate a una strategia chiara. È probabile che l’amministrazione statunitense voglia ridisegnare l’architettura del commercio internazionale, secondo il paper pubblicato alcuni mesi fa da Stephen Miran, tra i consulenti del Presidente, portando a una riduzione degli squilibri nella bilancia dei pagamenti che penalizzerebbero gli Stati Uniti e il dollaro. Una teoria in realtà fallace secondo tutte le regole alla base del funzionamento del commercio internazionale, dato che il deficit di cui ‘soffrono’ gli USA ha permesso loro in realtà di vivere per decenni al di sopra delle proprie possibilità finanziando un surplus di consumi.

Il problema è che, a oggi, non è chiaro quanto le mosse di Trump siano parte di un piano organico o se invece siano estemporanee e guidate da scelte impulsive. L’impressione – alimentata da fonti vicine al Tesoro americano – è che le retromarce attuate pochi giorni dopo il ‘Liberation day’ siano dipese più dalle angosce di Wall Street che da una reale volontà di negoziare. Trump stesso ha dichiarato di aver agito perché “la gente stava iniziando a spaventarsi”. Non un gesto di moderazione, dunque, ma una manovra tattica: spaventare per trattare, minacciare per ottenere. È il metodo Trump: destabilizzare l’ordine esistente per costringere gli altri a scriverne uno nuovo sotto dettatura americana. La “pausa” non è un cessate il fuoco, è una finestra per consolidare il vantaggio negoziale.

Nel frattempo, il danno era già stato fatto. Le aziende non possono più pianificare investimenti su scenari regolati. Le catene globali del valore si muovono in un clima di incertezza cronica. Gli Stati, e l’Unione in particolare, si trovano esposti alla minaccia implicita che qualsiasi concessione fatta oggi potrebbe essere rinegoziata – o ritirata – domani. Per questo parliamo di una crisi che va oltre i dazi e rischia di delegittimare l’ordine commerciale globale: l’idea che le regole possano essere condivise, prevedibili, multilaterali, è stata messa in discussione nel suo fondamento. E l’UE, che su quell’ordine aveva costruito il proprio ruolo nel mondo, oggi si scopre priva di un piano B.

Il commercio internazionale non è mai stato neutro. Ma nella visione europea, è stato lo spazio attraverso cui esercitare un soft power regolativo, esportare standard, creare dipendenze virtuose. L’UE ha costruito la propria centralità su norme, accordi, reciprocità vincolata. L’America di Trump, invece, rovescia il paradigma: usa il commercio come strumento punitivo, misura i rapporti in termini di saldo commerciale e vede nella dipendenza una leva da sfruttare, non un nodo da regolare. Questa divergenza di visione è il vero terreno dello scontro, che ha rivelato la vulnerabilità dell’UE: solida sul piano normativo, ma frammentata su quello politico.

Allora, l’UE dovrebbe leggere nella guerra commerciale non solo una minaccia, ma anche l’opportunità per ridefinire sé stessa. Ridurre il surplus commerciale con gli Stati Uniti, anche a prescindere dai dazi, potrebbe costituire una mossa di realismo geopolitico oltre che un mero calcolo economico. Gli Stati Uniti, infatti, non sono più un partner affidabile e Trump ha mostrato di considerare il commercio non come fertile spazio di negoziazione e compromesso, ma come arido terreno di imposizione.

In questo scenario, l’UE non può rinunciare o mediare sui suoi valori fondamentali, in primis la difesa del libero mercato e degli standard che l’hanno resa un attore globale credibile. I dazi, in tal senso, non possono cancellare i successi che l’Unione ha ottenuto nel promuovere il commercio aperto e regole condivise.

Non siamo nel 2018. Allora, l’UE poté rispondere ai dazi USA colpendo simboli – Harley-Davidson, bourbon, jeans – giocando sul terreno della visibilità politica. Oggi la questione è più profonda: non è più in discussione cosa venga tassato, ma chi detiene il potere di definire le regole. Le guerre commerciali del passato non ci hanno lasciato insegnamenti consolatori: sono finite tutte con perdite generalizzate e con la delegittimazione dell’arena multilaterale. Trump lo sa. E gioca proprio su questa frattura, provando a ridefinire le sfere di influenza economica in base alla forza negoziale e non alla reciprocità legale.

Il paradosso è che questa logica funziona anche perché il resto del mondo la teme. Lo testimonia la reazione europea: congelamento delle contromisure, silenzio dei governi, diplomazia attendista. La Cina reagisce con forza, ma si isola. Il Canada minaccia ricorsi legali, ma viene ignorato. L’UE spera che passi la tempesta, ma non sembra in grado di costruire un proprio fronte. Né commerciale, né industriale, né politico. Eppure, le carte in mano non mancano. L’UE resta il secondo mercato al mondo, la prima potenza regolativa, un polo attrattivo per investimenti, capitale umano e tecnologia. Ma per agire come soggetto politico, serve una strategia – e soprattutto una narrativa – che vada oltre la difesa dell’ordine esistente.

Oggi l’UE ha circa due mesi per costruire una posizione comune, articolata e credibile, non solo come risposta a Trump, ma come ripensamento radicale del proprio ruolo nell’economia globale. Per rafforzare il mercato interno, accelerare la politica industriale comune, concludere accordi strategici con l’America Latina, l’India, l’Africa orientale. Per creare una “linea rossa” sulle concessioni future: o sono parte di un accordo strutturato, o saranno solo anticipo di nuove minacce. Sessanta giorni per decidere se restare un oggetto del negoziato altrui o diventare un attore autonomo. La sfida non è evitare la prossima ondata di dazi, ma costruire una cornice di potere alternativa. Perché un’Europa che continua a difendere un mondo che non esiste più finirà per essere trascinata in un gioco in cui non ha voce. E in un gioco di forza, chi non parla, soccombe.

Per non distrarsi

Cosa è successo nel frattempo in Europa?

In Germania nasce il governo Merz: grandi coalizioni, grandi interessiCosa è successo?

Il 9 aprile CDU e SPD hanno trovato l’accordo per una nuova “grande coalizione” e il 6 maggio Friedrich Merz è stato eletto cancelliere, riportando i cristiano-democratici al governo dopo quattro anni. Tuttavia, l’elezione non è stata lineare: a sorpresa, il Bundestag non ha confermato Merz in prima votazione, a causa di 18 franchi tiratori che hanno impedito al leader della CDU di raggiungere la maggioranza per soli 6 voti. Un fatto senza precedenti, che poteva avere esiti imprevisti (l’AfD aveva già invocato nuove elezioni), anche se alla seconda votazione Merz ce l’ha fatta. La squadra proposta dal cancelliere ha fatto discutere: diversi ministeri chiave sono stati assegnati a figure provenienti dal mondo del business, come Katherina Reiche (energia) e Karsten Wildberger (digitale), sollevando dubbi su possibili conflitti d’interesse. La SPD ha ottenuto il ministero delle Finanze e la vicecancelleria con Lars Klingbeil, che ha guidato il partito in questa difficile transizione.

Perché è importante?

Il governo Merz potrebbe segnare una svolta nella forma, ma non necessariamente nei contenuti: l’inclusione di figure legate al business richiama l’idea di un esecutivo “tecnico”, ma rafforza anche le pressioni lobbistiche in settori strategici. La scelta di escludere l’AfD – appena classificata dall’Ufficio federale per la Protezione della Costituzione (BfV) come organizzazione di estrema destra – evita una deriva illiberale, ma non cancella il suo peso politico. Sullo sfondo restano i nodi della crescita, del debito e della collocazione internazionale della Germania: Merz dovrebbe iniziare il suo mandato con una missione europea tra Parigi, Varsavia e Bruxelles.

Per approfondire:

La Polonia “marcia” verso le elezioni presidenziali del 18 maggio

Cosa è successo?

Il 12 aprile si è svolta a Varsavia una grande manifestazione dai toni identitari, promossa informalmente dal partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), oggi all’opposizione. Tra i discorsi più attesi quello di Karol Nawrocki, candidato del PiS alle elezioni presidenziali del 18 maggio; la sua retorica è particolarmente popolare nella società polacca attuale, profondamente legata ai propri simboli culturali, all’atlantismo e alla propria indipendenza, minacciata secondo alcuni dall’influenza esterna dell’UE e in particolare della Germania.

Perché è importante?

Alle presidenziali del 18 maggio, l’attuale presidente Andrzej Duda, indipendente vicino ai conservatori del PiS, non potrà ricandidarsi a causa del limite dei due mandati. La sfida vedrà nuovamente contrapposti i movimenti che hanno dominato gli ultimi anni della politica polacca: PiS e Coalizione Civica (il partito del premier Tusk) con l’attuale sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, attualmente avanti nei sondaggi. La crescita del candidato del partito di estrema destra “Confederazione”, Sławomir Mentzen, potrebbe rappresentare un’incognita dell’ultimo momento. In una Polonia sempre più radicalizzata, lo scontro per ottenere il favore dell’elettorato ultraconservatore potrebbe fornire un assist a Trzaskowski, riconsegnando ai liberali polacchi anche la poltrona presidenziale dopo quella del Primo Ministro ottenuta nel 2023.

Per approfondire:

Il 12 aprile si è svolta a Varsavia una grande manifestazione dai toni identitari, promossa informalmente dal partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), oggi all’opposizione. Tra i discorsi più attesi quello di Karol Nawrocki, candidato del PiS alle elezioni presidenziali del 18 maggio; la sua retorica è particolarmente popolare nella società polacca attuale, profondamente legata ai propri simboli culturali, all’atlantismo e alla propria indipendenza, minacciata secondo alcuni dall’influenza esterna dell’UE e in particolare della Germania.

Perché è importante?

Alle presidenziali del 18 maggio, l’attuale presidente Andrzej Duda, indipendente vicino ai conservatori del PiS, non potrà ricandidarsi a causa del limite dei due mandati. La sfida vedrà nuovamente contrapposti i movimenti che hanno dominato gli ultimi anni della politica polacca: PiS e Coalizione Civica (il partito del premier Tusk) con l’attuale sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, attualmente avanti nei sondaggi. La crescita del candidato del partito di estrema destra “Confederazione”, Sławomir Mentzen, potrebbe rappresentare un’incognita dell’ultimo momento. In una Polonia sempre più radicalizzata, lo scontro per ottenere il favore dell’elettorato ultraconservatore potrebbe fornire un assist a Trzaskowski, riconsegnando ai liberali polacchi anche la poltrona presidenziale dopo quella del Primo Ministro ottenuta nel 2023.

Per approfondire:

Romania: presidenziali ripetute, l’ultradestra conquista il primo turno

Cosa è successo?

Dopo l’annullamento del voto di novembre – che aveva dato la vittoria al filo-russo Călin Georgescu – per interferenze russe, la Romania è tornata alle urne il 4 maggio. Il leader di AUR, l'ultranazionalista George Simion, sostenuto da Georgescu, ha ottenuto circa il 40% dei voti e andrà al ballottaggio del 18 maggio con il liberale Nicușor Dan, sindaco indipendente di Bucarest. Fino all'ultimo, Dan ha rincorso il suo avversario Crin Antonescu, candidato filo-UE sostenuto dai partiti di governo, riuscendo infine a superarlo di misura.

Il vento dell'estremismo soffia forte nel paese, ancora una volta confermato dal voto della diaspora romena, sedotta da una retorica che trasforma l’esilio economico in atto d’accusa contro le élite europeiste e il sistema che le sostiene.

Dopo l’annullamento del voto di novembre – che aveva dato la vittoria al filo-russo Călin Georgescu – per interferenze russe, la Romania è tornata alle urne il 4 maggio. Il leader di AUR, l'ultranazionalista George Simion, sostenuto da Georgescu, ha ottenuto circa il 40% dei voti e andrà al ballottaggio del 18 maggio con il liberale Nicușor Dan, sindaco indipendente di Bucarest. Fino all'ultimo, Dan ha rincorso il suo avversario Crin Antonescu, candidato filo-UE sostenuto dai partiti di governo, riuscendo infine a superarlo di misura.

Il vento dell'estremismo soffia forte nel paese, ancora una volta confermato dal voto della diaspora romena, sedotta da una retorica che trasforma l’esilio economico in atto d’accusa contro le élite europeiste e il sistema che le sostiene.

Perché è importante?

Una vittoria di Simion, dichiaratamente anti-UE e contrario agli aiuti all’Ucraina, segnerebbe una rottura drammatica nella traiettoria europea della Romania. In un momento di tensione geopolitica, il voto romeno diventa uno snodo cruciale per l’intero equilibrio orientale dell’Unione. Tutto dipenderà ora dal secondo turno, ma lo scontro Simion–Dan preoccupa Bruxelles rischiando di premiare il primo, data la debole penetrazione di Dan fuori dalle città.

Una vittoria di Simion, dichiaratamente anti-UE e contrario agli aiuti all’Ucraina, segnerebbe una rottura drammatica nella traiettoria europea della Romania. In un momento di tensione geopolitica, il voto romeno diventa uno snodo cruciale per l’intero equilibrio orientale dell’Unione. Tutto dipenderà ora dal secondo turno, ma lo scontro Simion–Dan preoccupa Bruxelles rischiando di premiare il primo, data la debole penetrazione di Dan fuori dalle città.

Per approfondire:

Portogallo: a maggio nuove elezioni anticipate a causa dell’ennesimo scandalo riguardante il Governo

Cosa è successo?

A maggio i portoghesi torneranno alle urne per la terza volta in tre anni. Dopo il socialista Costa nel 2023, anche il premier di centro-destra Luís Montenegro – eletto nel marzo 2024 – è stato travolto da un’indagine per conflitto d’interessi legata a fondi pubblici finiti a un’azienda familiare. L’instabilità politica ha prodotto un’alternanza costante tra centro-destra e centro-sinistra, con un’ascesa progressiva dell’estrema destra di “Chega!”.

A maggio i portoghesi torneranno alle urne per la terza volta in tre anni. Dopo il socialista Costa nel 2023, anche il premier di centro-destra Luís Montenegro – eletto nel marzo 2024 – è stato travolto da un’indagine per conflitto d’interessi legata a fondi pubblici finiti a un’azienda familiare. L’instabilità politica ha prodotto un’alternanza costante tra centro-destra e centro-sinistra, con un’ascesa progressiva dell’estrema destra di “Chega!”.

Perché è importante?

Scandali e frammentazione stanno minando la tenuta del sistema politico portoghese. Le elezioni anticipate riflettono un ciclo di crisi istituzionale ormai ricorrente. In assenza di intese stabili tra i partiti tradizionali, cresce la possibilità che l’elettorato scelga soluzioni più radicali o antisistema, alterando gli equilibri interni e i rapporti con l’UE.

Per approfondire:

Scandali e frammentazione stanno minando la tenuta del sistema politico portoghese. Le elezioni anticipate riflettono un ciclo di crisi istituzionale ormai ricorrente. In assenza di intese stabili tra i partiti tradizionali, cresce la possibilità che l’elettorato scelga soluzioni più radicali o antisistema, alterando gli equilibri interni e i rapporti con l’UE.

Per approfondire:

Francia: condanna a Le Pen, terremoto per l’estrema destra e per l’Europa

Cosa è successo?

Il 31 marzo Marine Le Pen è stata condannata dal tribunale di Parigi a quattro anni di carcere (di cui due senza condizionale), 100.000 euro di multa e cinque anni di ineleggibilità per uso illecito di fondi UE. La sentenza, immediatamente esecutiva, colpisce la leader del Rassemblement National, oggi primo partito di Francia. Il RN ha reagito denunciando un “processo politico”, ma ha poi organizzato manifestazioni controllate: un equilibrio instabile tra delegittimazione del sistema e rispetto formale delle istituzioni.

Il 31 marzo Marine Le Pen è stata condannata dal tribunale di Parigi a quattro anni di carcere (di cui due senza condizionale), 100.000 euro di multa e cinque anni di ineleggibilità per uso illecito di fondi UE. La sentenza, immediatamente esecutiva, colpisce la leader del Rassemblement National, oggi primo partito di Francia. Il RN ha reagito denunciando un “processo politico”, ma ha poi organizzato manifestazioni controllate: un equilibrio instabile tra delegittimazione del sistema e rispetto formale delle istituzioni.

Perché è importante?

La condanna mina la strategia decennale di normalizzazione dell’estrema destra francese, aprendo una crisi di leadership nel partito. Jordan Bardella appare come il successore designato, ma la transizione è fragile. Sul piano europeo, il caso Le Pen si inserisce in una narrativa populista transnazionale: ogni condanna viene letta come repressione politica, rafforzando il mito dell’establishment antidemocratico. In gioco c’è la tenuta culturale del progetto europeo. E con le presidenziali del 2027 all’orizzonte, si profila una campagna elettorale segnata dal vittimismo e dalla polarizzazione.

La condanna mina la strategia decennale di normalizzazione dell’estrema destra francese, aprendo una crisi di leadership nel partito. Jordan Bardella appare come il successore designato, ma la transizione è fragile. Sul piano europeo, il caso Le Pen si inserisce in una narrativa populista transnazionale: ogni condanna viene letta come repressione politica, rafforzando il mito dell’establishment antidemocratico. In gioco c’è la tenuta culturale del progetto europeo. E con le presidenziali del 2027 all’orizzonte, si profila una campagna elettorale segnata dal vittimismo e dalla polarizzazione.

Per approfondire

Il Caffè Geopolitico

Espresso Europeo è lo speciale del Caffè Geopolitico dedicato alle vicende del Vecchio Continente.

La nostra rubrica gratuita vi accompagnerà con approfondimenti e aggiornamenti periodici sulle notizie più importanti per capire dove sta andando l'UE e quali possono essere gli impatti e le conseguenze.

Pubblica una risposta