Espresso Europeo - 23 settembre

Nel cuore della tempesta: a che punto è l’Europa?

Di che cosa parliamo

Ci troviamo in un momento geopolitico in cui il teatro globale e la condizione interna dell’Europa si sono sovrapposti in modo vivido. Da una parte il dittico diplomatico e simbolico formato dal vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Shanghai Cooperation Organization, SCO), tenutosi il 31 agosto e 1 settembre a Tianjin, e dalla grande parata del 3 settembre a Pechino – messaggi convergenti di sovranità, legittimazione storica e capacità di offrire un’alternativa all’ordine “deciso in Occidente”; dall’altra il discorso sullo Stato dell’Unione, pronunciato da Ursula von der Leyen lo scorso 10 settembre, che fotografa un’Unione Europea che vorrebbe (e dovrebbe), trasformare questa contingenza in autonomia strategica.

Il punto di incontro è semplice ma decisivo: il mondo sta “scegliendo opzioni” oltre l’asse atlantico; l’UE non può accontentarsi di reagire. Von der Leyen lo ha detto con chiarezza: arriva la tempesta – guerre imperialistiche (l’aggressione russa), crisi umanitarie (Gaza), shock energetici e climatici – e tutto questo richiede all’UE indipendenza strategica, capacità di difesa, autonomia energetica e comunità sociale capace di tenere insieme sicurezza e coesione.

Il punto di incontro è semplice ma decisivo: il mondo sta “scegliendo opzioni” oltre l’asse atlantico; l’UE non può accontentarsi di reagire. Von der Leyen lo ha detto con chiarezza: arriva la tempesta – guerre imperialistiche (l’aggressione russa), crisi umanitarie (Gaza), shock energetici e climatici – e tutto questo richiede all’UE indipendenza strategica, capacità di difesa, autonomia energetica e comunità sociale capace di tenere insieme sicurezza e coesione.

La posta in gioco

La posta in gioco è l’autonomia stessa dell’UE come attore credibile – militare, economico, tecnologico e valoriale – in un ordine ormai multipolare per “opzioni”, se non ancora per capacità. Se andiamo ad analizzare il discorso della Presidente della Commissione, questo si articola su più assi:

Sicurezza e guerra

- L’Ucraina è il test più immediato: la sua libertà è definita nel discorso come libertà dell’Europa stessa. L’UE ha già stanziato cifre rilevanti (quasi 170 miliardi in aiuti, come ricordato) e avanza strumenti innovativi – prestiti di riparazione su beni russi congelati, pacchetti sanzionatori sempre più stringenti, programma per il qualitative military edge, piano di prontezza Difesa 2030 e il programma SAFE con disponibilità di massicci acquisti congiunti (il riferimento a 150 mld e 19 Stati membri che hanno già richiesto di accedere ai fondi). Ma la minaccia resta e si allarga: attacchi missilistici, droni contro civili, la normalizzazione implicita della guerra quando nelle dichiarazioni multilaterali manca il nome di Kiev.

Energia ed economia

- La transizione energetica è insieme leva di indipendenza e tema di competitività: l’UE deve accelerare tecnologie pulite, batterie (pacchetto “battery buster”), reti, nucleare di base e “autostrade energetiche”. La dipendenza dai combustibili fossili russi è stata la causa degli shock; la soluzione è produzione locale pulita, economia circolare e politiche industriali che sostengano decarbonizzazione senza desertificare l’occupazione.

- Sul piano commerciale, l’UE dialoga con gli USA ma tiene saldo il principio che le regole europee restano europee; allo stesso tempo deve diversificare partner (India, Africa, Sudamerica,) e offrire qualcosa di concreto – investimenti, corridoi per grano e fertilizzanti, infrastrutture – dove altri si limitano ai proclami.

Tecnologia, industria e posti di lavoro

- L’UE possiede il mercato unico e gli standard normativi come leva: va trasformata in vantaggio competitivo reale (meno burocrazia, 28° regime come auspicato dal rapporto Letta sul Mercato Unico, sostegno a start-up, Skylab, fabbriche di IA/quantistica). Se non riusciamo a presidiare filiere chiave (auto elettrica “europea”, semiconduttori, batterie), perderemo non solo produzione ma posti di lavoro e influenza.

Democrazia, disinformazione e coesione sociale

- Von der Leyen mette al centro la resilienza democratica: propone un nuovo ciclo sullo stato di diritto, condizionalità sui fondi, un centro europeo per resilienza democratica e sostegno ai media locali. Difendere l’informazione libera non è solo etica, è sicurezza.

- Migrazione, povertà e casa: il malessere sociale può indebolire l’unità politica dell’UE. Il piano per alloggi accessibili (forse la prima volta che l’emergenza abitativa viene affrontata a livello UE, pur non rientrando tra le sue prerogative), la strategia contro la povertà e garanzia per l’infanzia sono misure indispensabili per mantenere coesione sociale mentre si rafforza autonomia strategica.

Il quadro internazionale

- Cina, Russia e India giocano una partita pragmatica: la SCO e la parata non sono alleanza ideologica ma una piattaforma per rimodellare scelte di interesse (energia, legittimazione politica, mercati). L’assenza – o la marginalizzazione simbolica – dell’Ucraina nelle dichiarazioni multilaterali mostra come la guerra possa essere normalizzata e come la pressione sanzionatoria perda efficacia senza consenso globale.

- La volatilità statunitense, fatta di protezionismo intermittente, posture diplomatiche ondivaghe e pragmatismo miope, ha spalancato spazi che Pechino presidia con la retorica della stabilità e una trama crescente di governance multilaterale. Se Donald Trump impone dazi, Xi Jinping lancia a Tianjin una onnicomprensiva “Iniziativa per la Stabilità Globale” (Global Governance Initiative, GGI), che segue, tra l’altro, le proposte su sviluppo, sicurezza e civiltà degli ultimi anni, alle quali ha sempre anteposto l’attributo di globalità, guardando al Sud Globale. Xi ha annunciato piattaforme SCO‑Cina per energia, industria verde, digitale e formazione tecnica. La Cina non si limita a evocare la multipolarità – la costruisce, strato dopo strato, come architettura alternativa all’ordine occidentale.

- Nel teatro mediorientale la fragilità dell’Europa come attore geopolitico si manifesta in tutta la sua nudità. Le (timide) sanzioni proposte da Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione von der Leyen II, contro Israele rischiano di arenarsi sulla sabbia delle divisioni interne: senza una maggioranza qualificata nel Consiglio, restano simboliche. L’UE balbetta su Gaza: divisa, prudente, incapace di trasformare il proprio peso economico in influenza politica. I governi europei calibrano il proprio atteggiamento verso Israele soprattutto sulla base del rapporto bilaterale con Washington, che continua a essere per molti un perno di legittimazione interna.

Come la vediamo noi

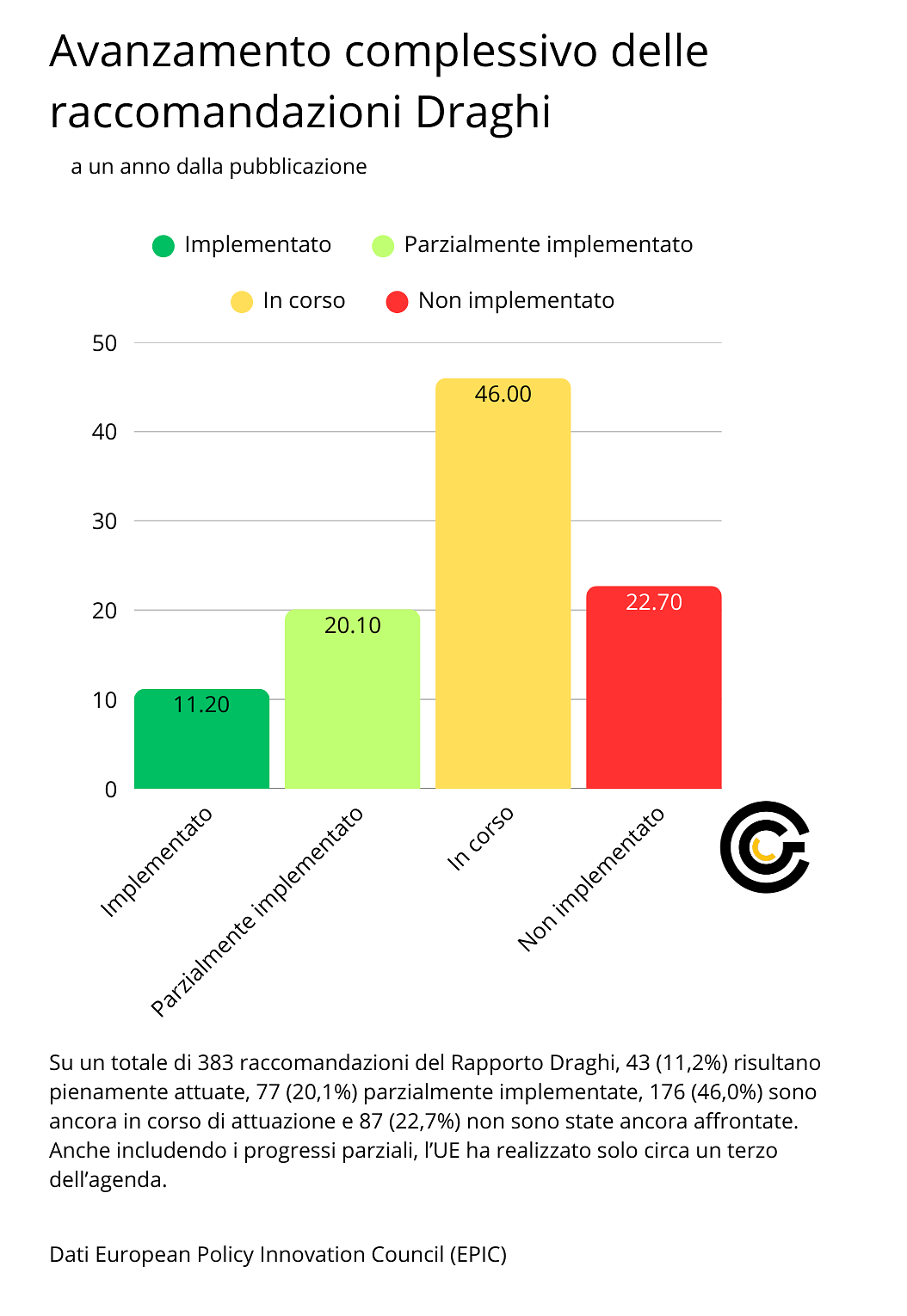

L’UE deve liberarsi dalla tentazione di restare un attore “reattivo”. Come ha ricordato Mario Draghi il 16 settembre, a un anno dalla pubblicazione del suo rapporto sulla Competitività, il nostro modello di crescita sta svanendo, le vulnerabilità aumentano e non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti necessari. Le coordinate sono già state tracciate: unirsi, investire, offrire. Ma serve uno scarto politico, strumenti solidi e un’ambizione commisurata alla fase storica.

- Autonomia strategica pragmatica

- Implementare il Semestre Europeo della Difesa e il piano Readiness 2030; rendere permanenti gli strumenti di acquisto congiunto (SAFE) e usare la leva degli appalti pubblici per favorire filiere europee (batterie, auto economiche europee, IA).

- Accelerare la sorveglianza e la difesa dell’est europeo (Eastern Flank Watch, muro di droni, sorveglianza spaziale) e garantire che la NATO e l’UE operino in modo complementare.

- Politica estera ed economica coerente

- Diversificare mercati e partnership: rafforzare l’asse transatlantico dove utile, ma intensificare legami con India, Africa e Sud Globale con progetti tangibili (infrastrutture, corridoi alimentari, energia). Tradurre materiali politici in offerte d’investimento e co-sviluppo.

- Usare i beni russi congelati per un meccanismo di riparazione: condurre operazioni legali e finanziarie chiare così che l’onere della ricostruzione non ricada solo sui contribuenti europei.

- Competitività industriale e sociale

- Spingere su meno burocrazia, 28° regime per le imprese innovative, Fondo Skylab, sostegno alle start-up tecnologiche europee; garantire che nuovi standard e criteri di appalto favoriscano produzione locale senza chiudere il mercato. Qui Draghi è chiaro: senza un ecosistema unico, l’UE non darà chance ai suoi giovani.

- Politiche sociali robuste: piano per alloggi accessibili, lotta alla povertà, garanzia per l’infanzia. Coesione sociale e sicurezza sono due facce della stessa moneta.

- Democrazia resiliente

- Rafforzare strumenti contro la disinformazione, sostenere media locali e creare il Centro europeo per la resilienza democratica. Investire in alfabetizzazione mediatica e protezione delle infrastrutture informative.

- Valutare dove la maggioranza qualificata può sostituire l’unanimità (alcuni ambiti di politica estera) per dare all’UE la capacità di agire con velocità quando contano la sicurezza e l’interesse comune.

- Pragmatismo geopolitico e principi

- Non cercare facili neutralità: sostenere una pace giusta per l’Ucraina, mantenere fermezza contro aggressori e terroristi, e nello stesso tempo proporre programmi di ricostruzione e pacificazione (strumento donatori, conferenze internazionali).

- L’Europa deve offrire un’alternativa credibile al “sistema degli ordini” sponsorizzato altrove: multipolarità ordinata, non anti-occidentale, basata su regole, diritti e benefici concreti per i partner.

Conclusione — un appello realistico

Il messaggio è tanto semplice quanto impegnativo: se l’UE non costruisce ora gli strumenti dell’autonomia – difensivi, energetici, industriali, digitali e sociali – qualcun altro lo farà per lei. Tianjin e la parata ci hanno ricordato che il mondo delle opzioni è già qui; il discorso della Commissione indica la rotta. La sfida è trasformare parole e programmi in catene di valore, scelte comuni e progetti visibili sul territorio. È questa, più di qualsiasi retorica, la garanzia che l’Europa resti libera, indipendente e capace di pesare nel nuovo equilibrio globale.

Il messaggio è tanto semplice quanto impegnativo: se l’UE non costruisce ora gli strumenti dell’autonomia – difensivi, energetici, industriali, digitali e sociali – qualcun altro lo farà per lei. Tianjin e la parata ci hanno ricordato che il mondo delle opzioni è già qui; il discorso della Commissione indica la rotta. La sfida è trasformare parole e programmi in catene di valore, scelte comuni e progetti visibili sul territorio. È questa, più di qualsiasi retorica, la garanzia che l’Europa resti libera, indipendente e capace di pesare nel nuovo equilibrio globale.

Per non distrarsi

Cosa è successo nel frattempo in Europa?

Il Parlamento Europeo adotta una storica risoluzione riguardo laCosa è successo?

situazione israelo-palestinese

Nel corso della sessione plenaria dell’11 settembre, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione senza precedenti riguardante la situazione nella Striscia di Gaza. La risoluzione fa seguito ai concetti espressi dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il Discorso sullo Stato dell’Unione del giorno precedente. Con una maggioranza di 305 voti, 151 contrari e 122 astenuti, il Parlamento Europeo conferma il sostegno alle misure anticipate nel SOTEU, come la sospensione parziale dell’accordo UE-Israele e le sanzioni contro individui responsabili di violenze nei Territori Palestinesi Occupati.

Perché è importante?

Per la prima volta in modo esplicito, la risoluzione invita gli Stati membri dell'UE a valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina, come già fatto da alcuni di loro. Inoltre, si prevede l’avvio di indagini sui crimini commessi dal governo israeliano contro la popolazione della Striscia di Gaza, elemento non condiviso dal gruppo del Partito Popolare. La risoluzione rappresenta un punto a favore della Presidente von der Leyen, in grado di ricompattare la propria maggioranza nonostante posizioni divergenti e dibattiti intensi.

Per approfondire:

Norvegia: adesione all’UE e politiche energetiche al centro delle

elezioni vinte dai Laburisti

Cosa è successo?

Lo scorso 8 settembre si sono svolte in Norvegia le elezioni legislative per il rinnovo dei 169 seggi dello Storting, il parlamento monocamerale. Il Partito Laburista dell’attuale Primo Ministro Jonas Gahr Støre, insieme ai quattro partiti minori suoi alleati, ha superato la soglia di maggioranza ottenendo 87 seggi. L’altro partito storico della politica norvegese, quello conservatore moderato dell’ex Primo Ministro Erna Solberg, ha subito un importante ridimensionamento (14,7%, 24 seggi) facendosi superare dal Partito del Progresso, formazione populista di destra che ha ottenuto quasi il 24% dei voti (+12% rispetto al 2021). Quasi nulli, dunque, gli effetti della crisi di governo che all’inizio dell’anno aveva portato il Partito di Centro ad abbandonare la coalizione di governo.

Lo scorso 8 settembre si sono svolte in Norvegia le elezioni legislative per il rinnovo dei 169 seggi dello Storting, il parlamento monocamerale. Il Partito Laburista dell’attuale Primo Ministro Jonas Gahr Støre, insieme ai quattro partiti minori suoi alleati, ha superato la soglia di maggioranza ottenendo 87 seggi. L’altro partito storico della politica norvegese, quello conservatore moderato dell’ex Primo Ministro Erna Solberg, ha subito un importante ridimensionamento (14,7%, 24 seggi) facendosi superare dal Partito del Progresso, formazione populista di destra che ha ottenuto quasi il 24% dei voti (+12% rispetto al 2021). Quasi nulli, dunque, gli effetti della crisi di governo che all’inizio dell’anno aveva portato il Partito di Centro ad abbandonare la coalizione di governo.

Perché è importante?

In un contesto internazionale sempre più incerto e bellicoso, la maggioranza degli elettori norvegesi ha deciso di premiare la continuitàpolitica confermando al governo i Laburisti, al potere dal 2021. La Norvegia, membro fondatore della NATO e dell’EFTA, sta attraversando un periodo di intensi dibattiti tra cittadini e istituzioni: le politiche energetiche, la membership dell’UE e la gestione dell’immigrazione sono i temi più caldi. Numerosi politici norvegesi appartenenti a diversi partiti sostengono che l’adesione all’UE, principale partner commerciale della Norvegia, potrebbe aiutare il Paese a gestire meglio le proprie politiche interne, rafforzandone al contempo il posizionamento internazionale. Resta da capire se la conferma al potere dei Laburisti rappresenterà una svolta per la Norvegia, oppure una semplice scelta verso la continuità.

In un contesto internazionale sempre più incerto e bellicoso, la maggioranza degli elettori norvegesi ha deciso di premiare la continuitàpolitica confermando al governo i Laburisti, al potere dal 2021. La Norvegia, membro fondatore della NATO e dell’EFTA, sta attraversando un periodo di intensi dibattiti tra cittadini e istituzioni: le politiche energetiche, la membership dell’UE e la gestione dell’immigrazione sono i temi più caldi. Numerosi politici norvegesi appartenenti a diversi partiti sostengono che l’adesione all’UE, principale partner commerciale della Norvegia, potrebbe aiutare il Paese a gestire meglio le proprie politiche interne, rafforzandone al contempo il posizionamento internazionale. Resta da capire se la conferma al potere dei Laburisti rappresenterà una svolta per la Norvegia, oppure una semplice scelta verso la continuità.

Per approfondire:

Francia: il Ministro Lecornu sostituisce Bayrou e prova a riportare la

calma nel Paese

Cosa è successo?

Il quarto Primo Ministro del secondo mandato presidenziale di Emmanuel Macron, François Bayrou, è stato sfiduciato dall’Assemblea Nazionale lo scorso 8 settembre dopo soli 9 mesi di governo. Dopo aver annunciato una serie di controverse riforme sociali e un taglio al bilancio di quasi 44 miliardi di euro, Bayrou si è visto costretto a convocare un disperato voto di fiducia. Forti pressioni erano state esercitate dalle opposizioni, in particolar modo dalla coalizione di sinistra La France Insoumise e dai nazionalisti del Rassemblement National, i due movimenti più popolari al momento in Francia. Nel giro di poche ore, il presidente Macron ha nominato il successore di Bayrou, l’ex Ministro della Difesa Sébastien Lecornu.

Perché è importante?

La decisione, come prevedibile, ha riacceso rabbia e dissenso popolare nel Paese, sfociati in violente manifestazioni di piazza. Il nuovo Premier ministre Lecornu dovrà ora consultare le varie forze politiche con l’obiettivo di adottare la legge di bilancio e di placare l’insofferenza politica e sociale dei francesi. A risentire di tale contesto è lo stesso Presidente della Repubblica, apparentemente incapace di garantire stabilità e continuità al proprio Paese. Secondo alcuni sondaggi, tra il 60 e il 70% dei cittadini francesi vorrebbe le dimissioni di Macron e la conseguente convocazione di nuove elezioni. Le riforme impopolari di Bayrou sono tutt'altro che una deviazione: incarnano la linea macroniana di rigore e modernizzazione. Nonostante la crisi politica, l’Eliseo continua a puntare su tagli strutturali e controllo della spesa. La situazione dei conti pubblici francesi, pur tesa, non è fuori controllo: il deficit resta alto, ma la Francia può ancora contare su margini di manovra e credibilità nei mercati internazionali.

Per approfondire:

Il quarto Primo Ministro del secondo mandato presidenziale di Emmanuel Macron, François Bayrou, è stato sfiduciato dall’Assemblea Nazionale lo scorso 8 settembre dopo soli 9 mesi di governo. Dopo aver annunciato una serie di controverse riforme sociali e un taglio al bilancio di quasi 44 miliardi di euro, Bayrou si è visto costretto a convocare un disperato voto di fiducia. Forti pressioni erano state esercitate dalle opposizioni, in particolar modo dalla coalizione di sinistra La France Insoumise e dai nazionalisti del Rassemblement National, i due movimenti più popolari al momento in Francia. Nel giro di poche ore, il presidente Macron ha nominato il successore di Bayrou, l’ex Ministro della Difesa Sébastien Lecornu.

Perché è importante?

La decisione, come prevedibile, ha riacceso rabbia e dissenso popolare nel Paese, sfociati in violente manifestazioni di piazza. Il nuovo Premier ministre Lecornu dovrà ora consultare le varie forze politiche con l’obiettivo di adottare la legge di bilancio e di placare l’insofferenza politica e sociale dei francesi. A risentire di tale contesto è lo stesso Presidente della Repubblica, apparentemente incapace di garantire stabilità e continuità al proprio Paese. Secondo alcuni sondaggi, tra il 60 e il 70% dei cittadini francesi vorrebbe le dimissioni di Macron e la conseguente convocazione di nuove elezioni. Le riforme impopolari di Bayrou sono tutt'altro che una deviazione: incarnano la linea macroniana di rigore e modernizzazione. Nonostante la crisi politica, l’Eliseo continua a puntare su tagli strutturali e controllo della spesa. La situazione dei conti pubblici francesi, pur tesa, non è fuori controllo: il deficit resta alto, ma la Francia può ancora contare su margini di manovra e credibilità nei mercati internazionali.

Per approfondire:

- “Il nuovo Primo ministro francese Lecornu affronta un battesimo del fuoco con proteste in tutto il Paese”

- "Francia: il Governo Bayrou alla prova del voto di fiducia"

Spagna e Israele ai minimi storici; embargo, accuse e niente più

diplomazia

Cosa è successo?

Il Presidente del Gobierno Pedro Sànchez ha di recente annunciato una serie di misure contro lo Stato di Israele, come conseguenza delle azioni perpetrate nella Striscia di Gaza. La Spagna, uno dei primi Paesi europei a riconoscere ufficialmente la Palestina dopo lo scoppio delle ostilità, ha ormai ridotto al minimo le proprie relazioni con Israele, il cui governo è ritenuto colpevole di “genocidio”, come affermato da Sànchez e come riportato nei documenti ufficiali del governo spagnolo. Dopo aver condannato le azioni di Hamas del 7 ottobre 2023, il Presidente del Governo spagnolo ha espresso l’intenzione di imporre un embargo sulla compravendita di armi da e verso Israele, sull’importazione di prodotti dai territori occupati e sul transito di personalità riconducibili ai crimini commessi nella Striscia di Gaza.

Il Presidente del Gobierno Pedro Sànchez ha di recente annunciato una serie di misure contro lo Stato di Israele, come conseguenza delle azioni perpetrate nella Striscia di Gaza. La Spagna, uno dei primi Paesi europei a riconoscere ufficialmente la Palestina dopo lo scoppio delle ostilità, ha ormai ridotto al minimo le proprie relazioni con Israele, il cui governo è ritenuto colpevole di “genocidio”, come affermato da Sànchez e come riportato nei documenti ufficiali del governo spagnolo. Dopo aver condannato le azioni di Hamas del 7 ottobre 2023, il Presidente del Governo spagnolo ha espresso l’intenzione di imporre un embargo sulla compravendita di armi da e verso Israele, sull’importazione di prodotti dai territori occupati e sul transito di personalità riconducibili ai crimini commessi nella Striscia di Gaza.

Perché è importante?

Si tratta del punto più basso nelle relazioni bilaterali tra il Regno di Spagna e lo Stato di Israele: entrambi i Paesi hanno ritirato le rappresentanze diplomatiche e da tempo si scambiano accuse che trascendono la politica. Le misure adottate da Madrid hanno preceduto di pochi giorni quelle del Parlamento Europeo nella plenaria dell’11 settembre, e molti esperti sottolineano il ruolo decisivo della Spagna nella risoluzione su Gaza.

Si tratta del punto più basso nelle relazioni bilaterali tra il Regno di Spagna e lo Stato di Israele: entrambi i Paesi hanno ritirato le rappresentanze diplomatiche e da tempo si scambiano accuse che trascendono la politica. Le misure adottate da Madrid hanno preceduto di pochi giorni quelle del Parlamento Europeo nella plenaria dell’11 settembre, e molti esperti sottolineano il ruolo decisivo della Spagna nella risoluzione su Gaza.

Per approfondire:

Reform UK: un nuovo-vecchio attore nella politica britannica?

Cosa è successo?

Nella politica britannica, il tradizionale bipartitismo Laburisti-Conservatori sembra ormai appartenere al passato. Di recente, il movimento Reform UK fondato da Nigel Farage, tra i principali sostenitori della Brexit, sta accrescendo esponenzialmente i propri consensi e la propria base elettorale. Le difficoltà del governo Starmer, la cui popolarità ha raggiunto i minimi storici secondo molti osservatori, stanno portando numerosi elettori moderati a riflessioni politiche. Da tempo nel Regno Unito sono sempre più frequenti le manifestazioni contro l’immigrazione clandestina, uno degli storici cavalli di battaglia di Farage. A ciò si aggiungono l’insicurezza sociale e la scarsa crescita economica, tematiche che Farage vuole intercettare in modo da mettere ulteriore pressione sul governo laburista e sui deputati conservatori.

Nella politica britannica, il tradizionale bipartitismo Laburisti-Conservatori sembra ormai appartenere al passato. Di recente, il movimento Reform UK fondato da Nigel Farage, tra i principali sostenitori della Brexit, sta accrescendo esponenzialmente i propri consensi e la propria base elettorale. Le difficoltà del governo Starmer, la cui popolarità ha raggiunto i minimi storici secondo molti osservatori, stanno portando numerosi elettori moderati a riflessioni politiche. Da tempo nel Regno Unito sono sempre più frequenti le manifestazioni contro l’immigrazione clandestina, uno degli storici cavalli di battaglia di Farage. A ciò si aggiungono l’insicurezza sociale e la scarsa crescita economica, tematiche che Farage vuole intercettare in modo da mettere ulteriore pressione sul governo laburista e sui deputati conservatori.

Perché è importante?

Aumentano i sondaggi che danno il partito Reform UK in cima alle preferenze dei cittadini britannici. A seguito dell’incremento di sostenitori moderati, Farage sembra essersi posto l’obiettivo di rendere il suo partito un interlocutore affidabile, distanziandosi dai movimenti più estremisti come quelli legati all’attivista ultraconservatore Tommy Robinson. Il rischio, tuttavia, è quello di perdere il sostegno di una porzione di elettori più radicali, potenzialmente vicini a Farage fin dai tempi del suo primo movimento, lo UKIP (United Kingdom Independence Party). Il congresso del partito, tenutosi a Birmingham il 5 e 6 settembre, potrebbe contribuire a definire i prossimi passi di questo nuovo-vecchio attore della politica britannica.

Per approfondire

Aumentano i sondaggi che danno il partito Reform UK in cima alle preferenze dei cittadini britannici. A seguito dell’incremento di sostenitori moderati, Farage sembra essersi posto l’obiettivo di rendere il suo partito un interlocutore affidabile, distanziandosi dai movimenti più estremisti come quelli legati all’attivista ultraconservatore Tommy Robinson. Il rischio, tuttavia, è quello di perdere il sostegno di una porzione di elettori più radicali, potenzialmente vicini a Farage fin dai tempi del suo primo movimento, lo UKIP (United Kingdom Independence Party). Il congresso del partito, tenutosi a Birmingham il 5 e 6 settembre, potrebbe contribuire a definire i prossimi passi di questo nuovo-vecchio attore della politica britannica.

Per approfondire

Il Caffè Geopolitico

Espresso Europeo è lo speciale del Caffè Geopolitico dedicato alle vicende del Vecchio Continente.

La nostra rubrica gratuita vi accompagnerà con approfondimenti e aggiornamenti periodici sulle notizie più importanti per capire dove sta andando l'UE e quali possono essere gli impatti e le conseguenze.

Pubblica una risposta